为展示我区福建省义务教育教改示范校教学成果,促进“三地三校协作体”(福州市仓山区实验小学、厦门市同安教师进修学校附属小学、三明市三元区第二实验小学)教育教学交流。2018年12月14日,同安区2018年“首批福建省义务教育教改示范校”教学开放日暨“福州·厦门·三明——三地三校协作体”数学专场教学研讨活动在主会场电教室如火如荼地进行着。参加本次数学研讨的与会教师有来自福州市仓山区实验小学、三明市三元区第二实验小学的部分老师,我校全体数学老师,也有同安区里各校选派的数学老师,大家齐聚一堂,一同分享数学课堂教学研讨盛宴。

今天的活动主要由福州仓山实小吴晓清老师和三明三元二小同课异构的六年级上册《数与形》,进修附小陈亚宽老师的六年级下册《负数的认识》和王燕梅老师的五年级下册《长方体》,同安区进修学校邵文川老师带来的讲座《小学数学课堂深度学习的培养策略研究》,以及进修附小课题组课题汇报。

课堂展示,激情绽放

早上第一、二节带来了人教版《数与形》精彩的同课异构。第一节由福州市仓山实验小学吴晓清老师执教的人教版数学广角的《数与形》。课的开始吴老师播放了关于毕达哥拉斯中数与形的奥秘,紧接着出示例题,引导学生观察图中有多少个这样的小正方形,通过图形可以得到哪些算式,引导学生从平方数1联想到一个边长为1个长度单位的正方形,将数的研究转化成了图形的研究,让学生体验到“转化”的数学思想。然后学生通过“横看竖看”、“拐弯看”“斜着看”等角度来研究同一个图形,得到了有价值的发现,从而体会到借助形来阐明数的直观性,以及在研究问题时“算两次”方法的重要性和必要性。在此过程中,学生们表现出强烈的求知欲望和获得通过观察、思考、归纳解决问题时表现出来的成功喜悦。练习部分出示了4道题,分别是①1+3+5+7+9+11+13②1+3+5+7+9+7+5+3+1③1+3+5+...+( )=92④ 1+2+3+4+3+2+1,题目设计难度有梯度,其中第③题训练了学生的逆向思维,第④题边长为4的正方形方格图,让学生发现小正方形的数量可以拐弯看,用1+3+5+7表示;还可以斜着看,用1+2+3+4+3+2+1-4来计算。这两种方法研究的对象是一致的,是可以划等号的。像这样,从不同的角度研究同一个量,建立等式的方法就是“算两次”方法。

第二节是由三元区第二实验小学苏文丹老师执教的《数与形》。苏老师运用小正方形摆一摆,直观的让学生进行观察图形的变化,组织学生小组合作,引导学生通过不同颜色小正方形的拼组,帮助学生借助“形”来直观感受与“数”之间的关系,体会数形结合的互相融合,从而引导学生发现从1开始,连续几个奇数相加的和=几的平方。为了突破这个难点,老师设计了3道选择题,分别是没有从1开始加起3+5+7,不是连续的奇数的和1+3+7+11=42,等式的9+7+5+3+1=52,突破了本课“正方形数”与“算式和”、“每边个数”与“加数个数”的关系这一核心问题。两节课老师都牢牢把握数形结合的数学思想方法,放手让学生进行探究,培养学生的基本的数学思想方法。

下午第一节课是由陈亚宽老师为我们带来的是《负数的认识》。《负数的认识》是人教版小学六年级下册的内容,初步认识生活中的负数,感知负数在生活中的广泛应用,理解负数的意义是本课时的主要内容。负数在生活中比较常见,但这个概念这对初学的学生来说是陌生的。陈老师在教学时紧密联系生活,把生活中的负数引入课堂,使学生既感到熟悉又亲切。新课伊始,陈老师以这样的一句话语:“同学们,我们之前学过什么数?”帮助学生进行了复习,并快速引出课题。接着,陈老师利用天气预报这一学生熟悉的东西,熟悉的情境唤起学生已有的生活经验,让学生体会+3℃和-3℃是两个不同的数,并让学生在温度计上把相关温度标出来。紧接着,陈老师利用学生常见的微信红包,引出正数,并通过一擦一转这两个动作,将温度计变成数线图,然后,让学生将相应在数据在数线图上标出。通过四人小组合作,让学生找出生活中表示相反意义的量,正负数的生活事例从学生中来,到学生中去,逐步抽象出数轴,并通过四人小组合作,结合数轴,顺利突破“0既不是正数也不是负数”以及“负数小于0,正数大于0”这两个教学难点。

第二节课,王燕梅老师上课的内容是《长方体和正方体的认识》。本节课是人教版义务教育课程标准教科书《数学》五年级下册第三单元第一课时《长方体的认识》。学生在第一学段已经初步认识了一些简单的立体图形,已经能够识别出长方体、正方体、圆柱和球,本单元在此基础上系统教学长方体和正方体的有关知识。王老师经历了动画导入,激发兴趣;动手操作,探究新知;拓展提升,自主探究这三个环节。新课开始,王老师便带领学生回顾生活中有哪些物体的形状是长方体?动画演示点线面的形成过程。在动手操作,探究新知阶段,王老师分阶段探究面、棱、顶点。首先,通过摸一摸长方体的面、棱、顶点,通过动画介绍什么是长方体的面、棱、顶点;然后,让学生数出长方体的顶点,将研究重点放在面的特征上,通过提出有针对性的探究问题,给足时间让学生探究,并顺势让学生概括出长方体的定义;紧接着,让学生认识棱的特征,关注如何有序数出棱的数量,以及哪些棱的长度相等。在学生充分认识长方体特征的基础上,让学生自主探究正方体的特征,并利用韦恩图表示出长方体和正方体之间的关系。

在评课环节阶段,执教吴晓清、苏文丹、陈亚宽和王燕梅老师首先对于自己上的课进行了教学反思,教师进修学校邵文川老师对两节课有较高的评价。两个老师都围绕着“以数解形”,“以形助数”,在课的重难点中都较好的引导学生自主探究和合作交流,学生在合作交流中,把复杂的问题简单化,抽象问题具体化。在课堂中以学生为主体,相信学生,能与学生在同一平台上互动探究,让数学课堂再现学生与教师、学生与学生之间思维的交流与碰撞。评课老师对《负数的认识》这一课共同提到了陈老师将温度计转化成数线图这一亮点,结合数线图顺利突破“0既不是正数也不是负数”和“负数小于0,正数大于0”这两个难点。对于王老师《长方体和正方体的认识》这节课,评课老师们谈到:“教会知识,更要教会获取知识的方法。”王老师教学设计上把重点放在长方体的研究上,从而推广到正方体的认识的研究上。

教学讲座,分享成果

教师进修学校邵文川老师为我们带来讲座带来的讲座《小学数学课堂深度学习的培养策略研究》。讲座主要从小学数学课题学习的特质和小学数学课题学习的培养策略两个方面进行展开。小学课堂学习的特质有四个方面的特质,分别是联想与结构、活动与体验、本质与变式、迁移与应用。邵老师针对这四个方面进行阐述。激活生长点,组件知识建构,以学生原有的知识为基础,再探究出新的知识,变式策略,多层次多维度表征,创造出新情境,活用已有的知识,迁移应用。小学数学课题学习的培养策略有结构化的教学,体验性的教学,多元表征的学习,迁移拓展的学习。邵老师在讲座过程中用了大量的课例进行讲解剖析,强调了小学数学课题深度学习的培养的重要性和必要性。

课题汇报,分享精彩

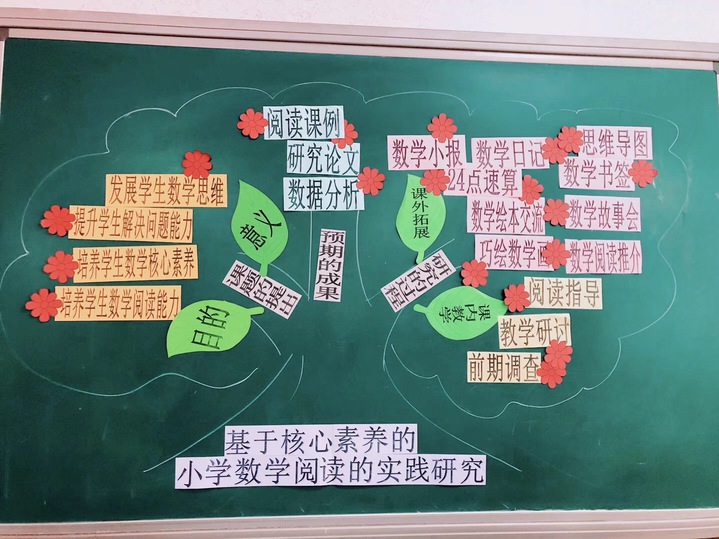

进修附小课题组成员带来的课题汇报——《基于核心素养的小学数学阅读的实践研究》。活动主持人吴英慧老师主要从课题的提出、研究过程和预期的成果这三大方面进行课题汇报。

首先,吴英慧老师在课题的提出中关注了目的和意义这两个方面,提出了:(1)发展学生数学思维;(2)提升学生解决问题能力;(3)发展学生核心素养;(4)培养学生阅读能力。在研究的过程阶段从课外拓展和课内教学这两个方面分低、中、高三个阶段进行汇报,提出了思维导图、数学书签、数学故事会、数学日记、24点速算和巧绘数学画这几个方面分阶段开展。最后,吴英慧老师对这个课题的预期效果进行了展望——《阅读课例》、《研究论文》和《数据分析》。

一次的教学研讨,三地三校三种奇思,给我们启发,给我们思考。

手机网站

手机网站 微信公众号

微信公众号