2019年6月28日,厦门市同安区2019年初中学科课程改革理论及师德素养第一批培训班进入第三天的培训。6月底的北京,七点的太阳还迟迟不肯下山,一切都是明亮亮的。

上午8:30,一班学员在北京师范大学英东教育楼129教室聆听了人民大学附属中学特级教师于树泉《大语文时代——读书比什么都重要》的讲座。于先生从“语文教育改革大势、语文是什么、探索与破冰、理念与做法、收获与影响、成果与思考”五大方面告诉我们读书的重要性。他指出“读书和语文的关系还可以看成树根与树叶、源泉与河流、基础与大厦、血脉与躯体、灵魂与生命的关系”,接着邀请学员朗诵《语文是什么》。在击鼓传诵中学员们对大语文有了诗意大气的理解。于先生又请学员们朗读他的语文故事《猝不及防》。在于先生 “空降初一、遭受质疑、新果累累” 的猝不及防中,我们身临其境地触摸到了于先生推进大阅读的炽热温度。他说:“每个孩子都是一颗松树的种子,具备长成参天大树的先天基因。但是,若把这颗种子放进杯子里,它就很难生根发芽;若把这颗种子放进花盆里,它至多长成盆景”,这番话不禁令人反观当今的教育,也许勤劳的教师们正在无知的善意中裁剪着学生长成参天大树的可能性。教师只有通过不断地学习,才能知道自己无知,方能避免低效的的教学。于先生的躬身实践点亮了语文教育前行的路。

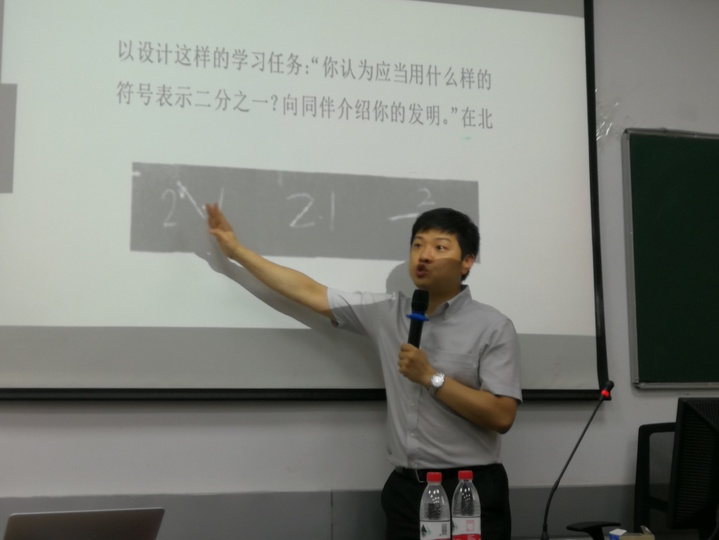

下午2:30,北京师范大学教育学部课程与教学研究教授、所长、博士宋萑分享《教育变革背景下新教研与微课题研究》的思考。宋先生从“未来人才素养、教育变革在发生、教研创新的必然、教师成为研究者”四大方面展开论述。他通过展示《当绘本与习作相遇,破解绘本习作密码》《人教版小学数学下册计算典型错例成因分析及对策研究》的课例指导如何进行课题研究,并强调了问题提出的重要性。他再引入脑科学的相关研究成果,指出教师的行为将影响学生脑神经元的变化,教师作为研究者要从了解学生学习出发。最后,他明确了微课题研究的路径。一席话照亮了教师课题研究的大道。

六月的光普照北京,唤醒了每一个学员沉睡的细胞。北师大鲜绿的银杏、青葱的枫树、金灿的向日葵,无不提醒着每一个学员恪守北师大人“学为人师,行为世范”的校训。在这个班级中,有的学员已经毕业3年,有的甚至毕业近30年,学员们早已不再是那个羞涩的学生。但在专家们的引领下,学员们猛然发现其实自己一直是学生,终身学习应该是每一个教师的专业操守和人生态度。的确,我们不再是学生,我们依然是学生。

图/文:美林中学 吴微