■两岸同上一堂课,图为同安阳翟小学课堂现场。

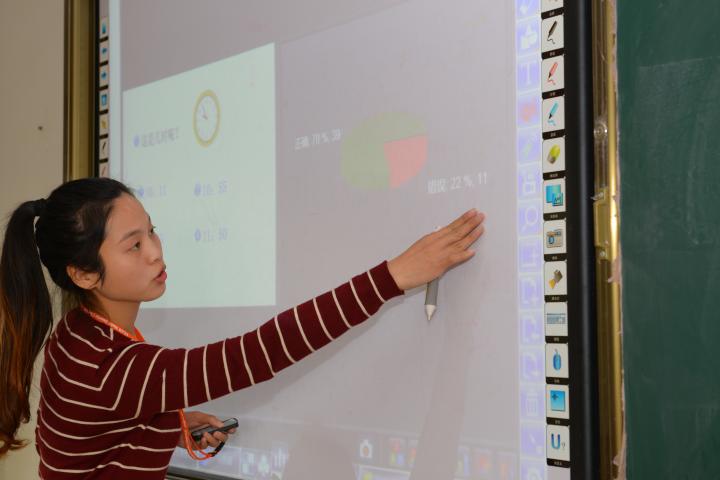

■同安全区所有班级全部“班班通”,实现电子白板教学。

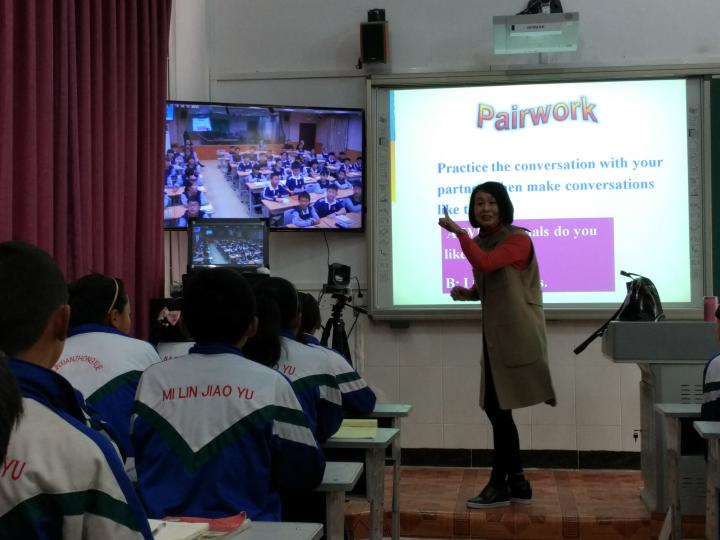

■同安城乡远程同上一堂课。

■智慧教室试点,惠及同安山区学生。

■同安学校与西藏米林县中学远程上课。

■今年同安教育界赴台深化两岸教育信息化交流。

大山里的孩子不出家门,第一次看到大海,听见涛声;跨越一湾海峡,距离归零,两岸孩子同吟一首诗;歌声穿越千里之遥,高山藏歌飘进厦门同安课堂。这一切的实现,归功于同安区搭建的远程同步互动课堂。

4年来,同安区教育信息化的探索与实践,形成了独特的“同安经验”,不仅全区中小学实现“校校通”、“班班通”、“人人通”,全区中小学1466个班级全部电子白板化教学。“同安经验”阔步走向全国,荣膺全国教育信息化创新应用典范区域优秀实践奖,福建唯一地区获此殊荣,引来全国教育同行关注。

(1)从城市到乡村:城乡同上一堂课,推动教育均衡发展

2013年12月12日,海拔约880米的同安山区白交祠教学点,是厦门海拔最高学校,被教育界称为“厦门最高学府”,这里正经历着前所未有的变化。低空掠过的海鸥、涨涨落落的海浪、纯正动听的琴声,美妙的音符就像一个个小精灵,第一次闯进了大山孩子们的世界,他们侧耳倾听,清澈的眼神透露出欢乐与惊喜……这是白交祠教学点第一堂真正意义上的音乐课。通过千兆网络教育云平台,白交祠教学点二年级5名孩子和同安城里阳翟小学52名孩子,远程同上一堂课。

同安西北角,离城37.8公里,白交祠教学点二楼教室内,黑板已变成电子白板,55英寸大电视、高清摄像头、投影仪等设备组成了“云教室”。上课了,音乐流淌,“哗啦哗啦”的海浪声瞬间充盈教室,孩子们竖起耳朵,这是他们身处大山深处第一次听到大海的声音。城区阳翟小学音乐老师卢晶晶同时为城区和白交祠教学点的孩子上课,教的是儿歌《大海》,“老师的歌声真好听,钢琴的声音我很喜欢。”上完课,白交祠教学点学生杨佳渝喃喃地说。

同安区委教育工委副书记吴永红说,以白交祠教学点试验成功为标志,宣告同安区教育云平台应用从试点迈入常态化。同安区充分运用教育信息化手段,开展远程同步互动教学,建立了城区学校、中心校与农村完小和薄弱学校的一对一扶持课堂,开辟了阳翟小学与白交祠教学点、第一实小与五峰小学、第二实小与后垄小学、进修附小与新路教学点等的远程互动教学系统,常态化开展教学研讨和实质性课堂互动教学,将优质教育资源辐射到边远山区薄弱学校,实现优质资源共享,推动城乡教育均衡发展。

此前,2012年2月,同安区首届海峡两岸数字化教室与创新教学研讨会召开,拉开同安区教育信息化的序幕。同年9月5日,在全国教育信息化工作电视电话会议上,首次提及“三通两平台”建设,并列入教育信息化建设核心目标与标志工程。2012年9月起,同安区紧跟步伐,确定了“试点先行,校企合作,多家参与,稳步推进”的模式,致力于“三通两平台建设”,同安区委、区政府投入3000多万建设“校校通”与“班班通”,2013年,同安教育城域网投用,为城乡同上一堂课创造了条件。

如今,同安全区所有教学点的孩子和城区孩子一样,享有名师课堂等教学资源,山区孩子也能听老师弹钢琴上音乐,看老师现场画素描、学国画了。这种远程同步互动课堂,为山里娃搭建了一条连通世界的信息高速路,实现了常态化教学,促进了教育均衡发展。

(2)从大陆到台湾:同上一堂课,两岸若比邻

2014年6月26日,依托远程同步互动教学系统,同安阳翟小学和台湾瑞芳小学隔空交流。“李白当时乘船去何处,行程有多远,心情又如何?”海峡对岸,台湾师范大学黄议正老师提问;“有没有谁知道,长江有多长?”海峡这头,同安阳翟小学叶雪珍老师的问题,引来两岸学生的踊跃回答。台湾的黄议正讲解前两句“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,厦门的叶雪珍老师执教后两句“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,两岸学生一起品读《早发白帝城》,距离瞬间消逝于无形,实现“跨越海峡的第一堂课”。

2015年1月16日,台湾南湖小学学生和同安区阳翟小学学生共读古诗《九月九日忆山东兄弟》,在阳翟小学庄小雯老师与台湾南湖小学徐丽明老师引导下,两岸学生感受诗人的孤独与思乡情,孩子们入情入境地诵读古诗,并在音乐伴奏下一同唱诗,仿若比邻。

同上一堂课,两岸若比邻。“两岸教学各具优势,这种方式激发了孩子上课的兴趣和新鲜感。”黄议正老师表示,“两岸同上一堂课”有助于两岸教育相互借鉴和促进。叶雪珍老师说,两岸学生通过互动,从陌生到熟悉,拉近了情感。庄小雯老师说,这样的课堂别开生面,两岸学生共读一首诗,实现了两岸教学零距离。

2012年以来,同安区与台北市教育同行开展多次教育信息化研讨,并多次组团到台湾考察交流教育信息化,与台北建立了海峡两岸手拉手友好学校合作关系,搭建两岸信息化交流研讨平台,促成了“跨越海峡同上一堂课”的实现,此后,同安区学校多次与台北市、新北市学校开展“两岸同上一堂课”活动。多年来,同安教育开展两岸信息化课堂协作,与台湾教育界建立了密切合作关系,“两岸同上一堂课”的应运而生,同安在全国首开先河。

去年,同安区教育信息化应用案例“海峡两岸远程同步互动课堂”获选在厦门信息消费体验馆中展示。去年6月25日,省委常委、厦门市委书记王蒙徽调研参观厦门市信息化馆建设情况,对同安区信息化应用案例给予肯定,厦门市委副书记洪碧玲做出批示:“此案例很有意义,请市台办、市教育局积极创造条件,推进两岸‘互联网+课堂教学’等形式的探索,促进两岸青少年网上零距离的交流。”

(3)从本土到全国:声飘千里,架起汉藏教育交流的“天路”

2015年10月19日,海拔不足百米的同安城区还是艳阳高照,西北方向2400多公里外的西藏米林县,此时却是白雪皑皑,两地不只千里之遥,海拔相差也超过3700米。歌声里,一堂特殊的民俗文化课,在同安柑岭中学、汀溪学校和西藏林芝米林县中学三所学校同时开讲。

歌声穿越千里之遥,同安米林孩子齐歌唱“人生可比是海上的波浪,有时起有时落”,上半节课,柑岭中学录播室,同安的林秀环老师带领大家一起唱闽南语歌曲《爱拼才会赢》,远方的米林县中学同学们蠕动着嘴唇,嘴角露出了清澈的笑容。下半节课,西藏米林中学录播室,身着藏服的西藏老师领着孩子们唱起了藏族歌谣,旋律优美的藏歌同时飘到了千里之外的同安课堂。远程同步互动课堂上,同安老师介绍了地灵人杰的同安,米林老师讲述了美丽动人的米林风情,两地孩子们情不自禁鼓起掌来。

“远程互动课堂太好了,带来了前卫思想和教育力量,尽管米林县教育在西藏林芝地区走在前列,这样的同步课堂太震撼了!”米林县副县长杨波说,作为边疆学校,孩子们渴望看到外面的世界,信息化平台让两地师生面对面交流,将推进米林县义务教育均衡发展。“我们找到了路径,这样的互动只是一个开始,今后两地孩子,可以用眼睛,用自己的相机、手机,用自己的语言和表达方式,来跟对方的孩子介绍他们的文化和学习生活。”吴永红表示,通过远程同步互动教学系统,开展远距离常态化教育交流成为现实,今后在不同地域、不同民族的学校进一步探索。

两地学生同处一个课堂,2400多公里的距离瞬间拉近,网络为媒,架起了汉藏教育、文化交流的“天路”。同安区委教育工委书记、区教育局局长陈前说,继同安城乡同上一堂课,海峡两岸同上一堂课之后,通过远程互动同步教学系统,也为西藏等全国范围内的跨地区教育交流协作,创造了契机和可能。据了解,通过远程同步互动系统开展教学研讨与交流,推动两地在教育教学互动,促进闽南文化与西藏人文交流,也增进了民族感情。

(4)从入门到深化:创新不断探索不止,同安区3年投入上亿元

2016年5月,同安区副区长林国财带队前往台湾开展两岸信息化交流,深入探讨两地教育信息化交流平台的构建,再现两岸学校远程同上一堂课,同安教育信息化探索不断引向深入。林国财介绍,近3年来,同安区委、区政府投入上亿元,用于教育信息化建设并结出硕果,“教育信息化是一个良好平台,把握信息时代脉搏,才能走在时代前头。”

4年来,同安区在教育信息化道路上创新不断,探索不止,全面推动“三通两平台”建设,形成覆盖城乡的现代教育网络体系。2012年年底,同安区启动“校校通”建设项目;2013年3月,同安区率先启动我市第一个教育云项目;2013年6月,同安教育城域网开通,实现千兆到学校、百兆到班级的目标;2013年12月,同安首间区级自动录播教室在阳翟小学建成;2014年,远程同步互动课堂的典型做法推广到全区所有教学点,尝试一对一、一对多、点对点等互动教学模式;2014年11月,全区中小学1466个班级“班班通”全部建成投用;2015年2月,39套自动录播系统投用,覆盖同安区直属校、中心校和8个边远山区教学点。

以信息化促进教育现代化,以班班通助力教育均衡化。信息化需要大量投入,如何用少量资金撬动大工程,达到“四两拨千金”的效果?同安区创新性提出“购买服务,不买设备”的“校校通”建设模式,城域网建设以租代建,解决资金和设备维护问题,继教育城域网开通,阳翟小学自动录播教室建成后,同安教育大胆构思,打造远程同步互动课堂,最终调试成功。远程同步互动课堂,让山区和边远地区的孩子,能够上齐课,上好学,也让优质教育资源突破时空限制,实现地区间、校际间、班级间的“理念共享、资源共用、优势互补、合作共进”。同安区在重视教育信息化投入同时,在设备“管好”和“用好”上下工夫,全区班班通设备使用率超过90%,同步注重提升中小学教师信息技术应用能力,促进信息技术与学科教学的深度融合。

2016年1月,闽南师范大学教育科学学院院长黄清带队到同安区考察远程同步互动课堂;1月,教育部空间数据挖掘与信息共享重点实验室副主任、福州大学教授陈崇成博士前来调研指导教育信息化工作;1月,台湾瑞芳小学和台湾南湖小学再度来同安,为新学期的两岸远程互动教学夯实基础。从2014年至今,陆续有来自宁夏、河北、湖北、陕西、江西、张家界、广州等省市的几十家全国各地教育信息化考察团来同安交流取经。

同安区“两岸同上一堂课”得到了教育部等上级的肯定,要求同安区继续做好两岸互动教学这一两岸交流先行先试的创新案例。2016年6月,全省基础教育信息化推进工作现场会召开,同安教育信息化工作获省教育厅肯定,同安区教育局局长陈前受邀作经验交流分享。

(5)从探索到常态:屡获国家级奖项,“同安经验”走向全国

日前,在教育部中央电教馆主办的2016年新媒体新技术教学应用研讨会暨第九届全国中小学创新(互动)课堂教学实践观摩活动落幕,同安区27件小学组作品获国家级奖项,其中福建省获一等奖30件,同安区就有14件获一等奖,在教育信息化领域,受到全国教育界瞩目。经过4年来的探索实践,原来教育配套相对薄弱的同安区,已跻身全国先进行列。

2014年9月,以教育信息化为特色的同安阳翟小学获“全国教育系统先进集体”;2015年4月,由教育部指导的首届全国教育信息化区域应用典范推选活动,同安区荣获“首届全国教育信息化创新应用典范区域优秀实践奖”,是福建省唯一区域获此殊荣,阳翟小学荣获“全国教育信息化创新应用先锋学校”;2015年5月,在教育部举办的“全国中小学教学信息化应用展览活动”中,同安区教育信息化应用案例获选参与福建省和厦门市的优秀案例展示。

林国财认为,经过多年探索,同安区教育信息化结出硕果,“同安经验”走向全国,并实现辐射带动。比如,同安区学校与台北学校开展远程同步互动课堂已实现常态化,两岸教与学互相融合,随着互动的深入,课堂成效日趋显著。

同安区教育局透露,今后同安区将扩大两岸教育信息化交流层面,让更多学校参与到两岸信息化教育行列,促进两岸的文化交流与情感交流常态化;拓展全国跨地区信息化交流与合作,继续做好与少数民族地区的远程同步互动交流;尝试引进名校与同安区学校开展远程同步互动教学与教研,提升同安学校办学水平;探索教育信息化的前沿阵地,特别是创客教育在中小学的应用尝试;创新新型APP移动教与学的互动,今年将在全区推广“人人通”教学模式等。

手机网站

手机网站 微信公众号

微信公众号